スタック機能の運用操作

スタック機能の運用操作について説明します。

スタックメンバーの追加

稼働中のスタックに、スタックメンバーを追加できます。スタックメンバー追加時の動作は、スタックの稼働環境によって異なります。

- 電源ONの状態の装置をスタックに追加する場合、一時的にスタック内でマスターが重複して存在することになります。その後、再計算によってスタックメンバーがバックアップマスターまたはスレーブの役割に切り替わる場合は、バックアップマスターまたはスレーブの役割に切り替わった装置の初期化が行われ、同期をとるためにすべてのポートが一時的にリンクダウンします。

- 電源OFFの状態の装置をスタックに追加する場合は、装置の初期化が行われた後にスタックに追加されるため、ポートのリンクダウンは発生しません。

- 追加するスタックメンバーが稼働中の場合(追加時にファームウェアが動作している場合)、スタックトポロジーの更新が終了するまで、約24秒を要します。

- 追加したスタックメンバーが停止中の場合(追加後にファームウェアを起動する場合)、スタックトポロジーの更新が終了するまで、約48秒を要します。

スタックメンバーの取り外し

稼働中のスタックからスタックメンバーを取り外せます。取り外す際、設定変更は不要です。ケーブルのみ、接続しなおしてください。

スタックメンバーの取り外し

取り外したスタックメンバーに関連する設定は、構成情報に残ったままになります。構成情報から取り外したスタックメンバーに関連する設定を削除する場合は、stack removeコマンドを使用します。

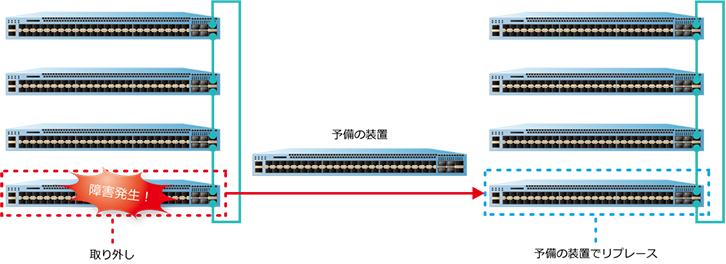

スタックメンバーのリプレース

稼働中のスタックでスタックメンバーに障害が発生した場合は、障害が発生したスタックメンバーを取り外し、予備の装置に交換します。

スタックメンバーのリプレース

プリエンプトモードが無効の場合のリプレース手順例を示します。基本的には、予備の装置を単体で起動し、各種スタック設定を実施して設定を保存したら、電源を落とした状態でスタック構成に接続して起動する手順になります。スタックに接続してから予備の装置の電源を入れることにより、マスターの切り替わりを発生させずにリプレースできます。

- 予備の装置を単体で起動します。

- stack bandwidthコマンドでスタックポートを設定します。

- ボックスIDが手動設定の場合は、stack my_box_idコマンドで、交換対象の装置のボックスIDを予備の装置に設定します。

- stack my_box_priorityコマンドで、交換対象の装置の優先度を予備の装置に設定します。

- write memoryコマンドで設定を保存して、予備の装置の電源を落とします。

- 予備の装置を交換対象の装置と入れ替えてスタック構成に接続します。

- 予備の装置の電源を入れます。

- 予備の装置が起動してスタックメンバーとして正常に認識された後、マスターでwrite memoryコマンドを使用して設定を保存し、予備の装置のstartup-configにも設定を同期します。

リプレースした予備の装置にもスタック全体の構成情報を保存するために、予備の装置がスタックメンバーとして認識された後、マスターでwrite memoryコマンドを使用して設定を一度保存してください。

リプレース後のスタックメンバーにはカスタマイズした認証ページ、SSLサーバー証明書(https-certificate)、およびSSLサーバーの秘密鍵(https-private-key)が引き継がれません。各ファイルを使用している場合は、copyコマンドを使用してスタック構成全体にコピーしてください。

ボックスIDと優先度の変更には、stack renumberコマンドやstack priorityコマンドも使用できます。stack renumberコマンドおよびstack priorityコマンドの詳細については、『コマンドリファレンス』を参照してください。

プリエンプトモードが有効なスタック構成で、交換対象が「交換する前までマスター以外だった装置」の場合は、以下の追加手順以外はプリエンプトモードが無効な場合の手順例と同じです。

- 追加手順:予備の装置を単体で起動して各種スタック設定を実施する際に、stack preemptコマンドでプリエンプトモードを有効にする。

プリエンプトモードが有効なスタック構成で、交換対象が「障害が発生して交換する前までマスターだった装置」の場合は、手順が複雑になることや、プリエンプトモードの仕様制限に注意してください。以下にこのケースの注意点を示します。

- プリエンプトモードが有効なスタック構成のため、交換する予備の装置の優先度が最も高い場合は、交換後はプリエンプトモードによってマスターが予備の装置に切り替わります。そのため、交換前の装置と同じ構成情報や動作に必要なファイルなどを、あらかじめ予備の装置に入れておく必要があることに注意してください。たとえば、交換前の装置でbackupコマンドでバックアップして、予備の装置でrestoreコマンドでリストアすることが可能です。また、SDカードブート使用環境の場合は、交換前の装置のSDカードを予備の装置に入れ替えることで実現可能です。

- プリエンプトモードによってマスターが切り替わる場合には、ポート閉塞を伴うマスター再選出プロセスが動作するため、一定の通信断時間が発生することに注意してください。

- また、プリエンプトモードによってマスターが切り替わる場合には、「2台の稼働中のマスターの優先度が比較されて、優先度の高い方がマスターとして残り、優先度の低い方がバックアップマスターになる」という動作になるため、その後のスタックのMACアドレスはそのマスターになった装置のMACアドレスになることに注意してください。

マスターの切り替わり時の制限事項については、「スタック機能の制限事項および注意事項」を参照してください。

SDカードブート使用時のスタックメンバーのリプレース

スタックを構成するすべての装置にSDカードが実装されており、かつbackup cloneコマンドを実行済みの状態で、スタックメンバーをリプレースする場合は、以下の手順を実行します。

- 予備の装置に、交換対象となったメンバー装置のSDカードを実装します。

- 予備の装置をスタックに接続し、電源を入れます。

- 予備の装置がスタックメンバーとして認識されたことを確認します。

SDカードブートの詳細については、「第2編 管理運用」の「SDカードブート」を参照してください。

スタック構成のファームウェアのアップデート

スタックを構成するすべての装置は、同一バージョンのファームウェアで起動する必要があります。そのため、ファームウェアをアップデートする場合は、スタック構成全体を再起動し、スタックを構成するすべての装置のファームウェアを同時にアップデートしてください。

2台スタック構成の場合は、対応している機種/バージョンで、一時的なバージョンチェック無視機能(stack version check ignoreコマンド)を利用することもできます。

ファームウェアのアップデート方法については、「第2編 管理運用」の「ファームウェアのアップデート方法」を参照してください。